こんにちは、理学療法士で

専門学校教員のダイ吉です!

本日は、ダブルニーアクションのお話です。

運動学の授業で習ったけど、よく分からないまま歩行観察をしていませんか?

あぁ、授業でやったけど

あまりピンとこなかったな。

うん、一瞬の出来事だし

イメージが沸きにくいよね。

ダブルニーアクションとは、歩行周期の中で2回起こる、膝関節の屈伸運動のことです。

Double Knee Action = 二重膝作用

ということで、本日はこの膝関節の動きと役割について、簡単に解説したいと思います。

立脚相のニーアクション

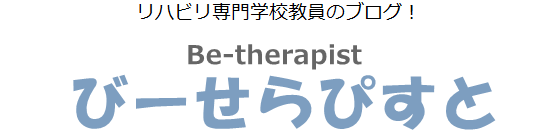

実際の歩行を図に起こしたので、こちらで解説をしていきます。

まず、1回目のニーアクションは、立脚相で確認することができます。

イニシャルコンタクトでは膝がほぼ伸展位のでしたが、ローディングレスポンスには14°の屈曲が確認できました。

その直後、膝は12°の伸展をしています。これは、ミッドスタンスで荷重を受け止めやすくするための伸展ですね。

ほ~、運動は小さいけど

確かに屈伸運動しているね。

ゆっくり観察すると分かるね。

遊脚相のニーアクション

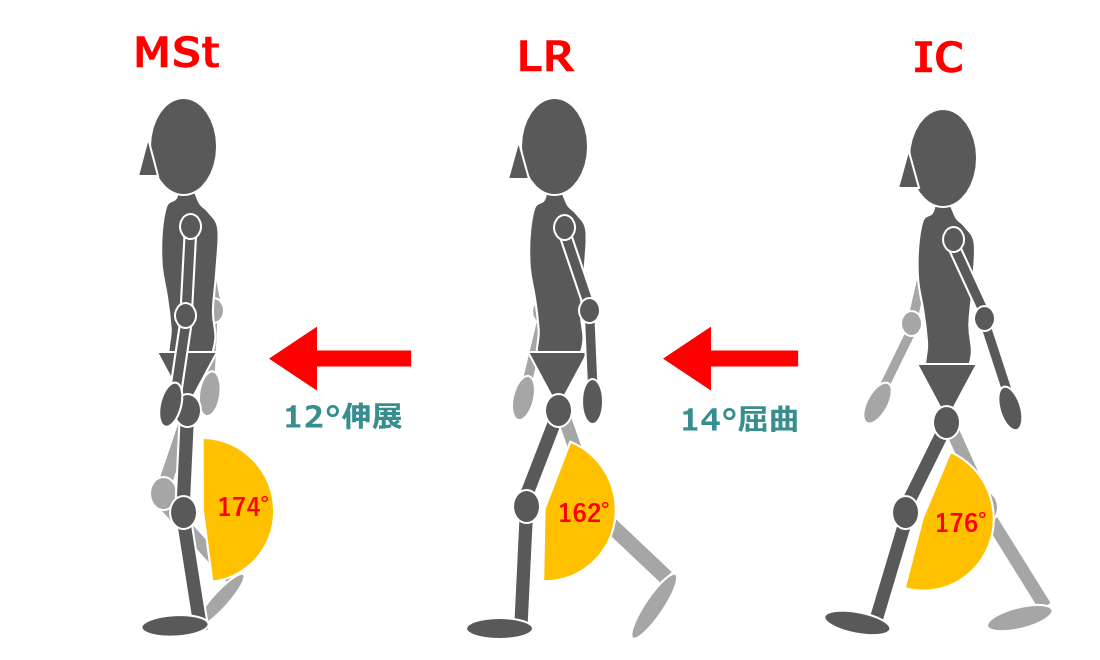

2回目のニーアクションは、遊脚相で確認することができます。

プレスイングで162°だった膝関節は、つま先が離れた後、30°も屈曲していました。

その後、14°の伸展が起こりました。

これは、次のイニシャルコンタクトに向け踵接地するための運動です。

こっちは分かりやすいね

30°くらいの運動だからね。

ダブルニーアクションの役割

では、次に各ニーアクションの役割です。

立脚相での役割

1回目の役割は、衝撃の受け止めです。

ここでは、大腿四頭筋の遠心性収縮による膝のコントロールが重要です。片麻痺などで膝折れリスクがある人は、衝撃に負けてしまいます。

1回目のニーアクションが消失していたり、動きが小さい場合には大腿四頭筋の活動に着目してみましょう。

遊脚相での役割

2回目の役割は、床とつま先とのクリアランス確保です。

この動きは、股関節を急激に曲がることで膝が屈曲運動をします。

プレスイングで踵を持ち上げ、腸腰筋の爆発的なパワーで一気に振り子運動を起こさせているんですね。

このタイミングで膝が曲がらないと、床とのクリアランスが確保できないため歩けません。

これができないとどうなるの?

ぶん回し歩行になったりするね。

その他、伸びあがり歩行や引きずり歩行にもなるでしょう。この2回目のニーアクションを見逃すことはなさそうですね。

遊脚相のクリアランスについては、こちらの記事でまとめてあります。

おわりに

ダブルニーアクションを意識して歩行を観察すると、色々な情報が入ってきましたね。

床の情報を捉える足関節、骨盤や体幹と連携する股関節、このどちらからも影響を受ける膝関節って、かなり重要です。

屈伸運動しかできないクセに、歩行では観察ポイントがかなり多いのが特徴です。

また、脳卒中片麻痺においても、かなり鍵を握る関節だと思いますので、これを機に苦手意識を無くして下さいな。

それでは、皆さんの歩行観察が

上手に進みますように!